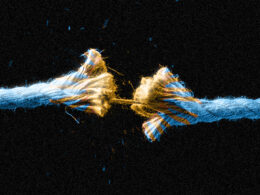

En septiembre de 1983, mientras Madonna conquistaba el mundo con Like a Virgin y Michael Jackson hacía lo propio con Billie Jean, un alto mando militar soviético detectó actividad inusual dentro del espacio aéreo de la URSS. Si los radares no mentían, Estados Unidos acababa de lanzar un ataque balístico con posibles blancos en ciudades como San Petersburgo (entonces llamada Leningrado) y Moscú. Era solo cuestión de unas horas para que ocurriera lo peor. Las opciones que tenía el Ejército Rojo eran dos: esperar o lanzar un contraataque. Por fortuna, eligieron lo primero, logrando así descubrir que el supuesto ataque estadounidense en realidad se trataba de un error en los sistemas de radar moscovitas.

Mucho se ha especulado sobre lo que hubiera sucedido de haber procedido los rusos con el contraataque. Lo más probable es que este texto no existiría y las personas que lo leen, tampoco. La capacidad destructiva de los arsenales nucleares, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, era tan grande en ese momento que sin duda habría ocurrido lo que los especialistas denominan un «escenario de destrucción mutua asegurada». Lo que sí es un hecho es que, desde entonces, pocas veces se desató un escenario de pánico tan significativo en relación a una posible guerra nuclear, hasta el pasado jueves 2 de enero del 2020.

El asesinato de Qasem Suleimani por parte de soldados estadounidenses durante una operación militar, desató una escalada de tensión entre Irán y la Unión Americana que, horas más tarde, dejó un considerable precedente en redes sociales. Para la madrugada del viernes, hashtags como #WorldWar3, #WW3, #Irán y #TerceraGuerraMundial se habían apoderado de Twitter en prácticamente todo el planeta. El veredicto de la opinión pública era contundente: la acción militar contra Soleimani había desencadenado una tercera guerra mundial y ahora los días de la humanidad estaban contados. Solo era cuestión de tiempo para que los iraníes barrieran con Israel y los estadounidenses hicieran lo propio con Teherán y con cuanta potencia se sumara a dar su respaldo al régimen de la Revolución Islámica y los Ayatolas.

Interesantemente, el tono de las profecías electrónicas que decretaban el inminente fin de la humanidad en menos de 280 caracteres, estuvo lejos de la fatalidad o del alarmismo. Para el viernes en la mañana, los mismos hashtags seguían dominando Twitter, pero la dinámica con la que se utilizaban había cambiado. Ya no eran especuladores ni geopolíticos aficionados los que amenazaban al globo con un inminente invierno nuclear, que ahora más bien resultaba motivo de risa.

Miles de memes saturaron pronto la red haciendo mofa de la situación que puso al Doomsday Clock (un reloj hipotético que mide la proximidad de la especia a un escenario de extinción global) a un minuto de la media noche, hora simbólicamente elegida para representar el juicio final, una situación que no ocurría desde la década de 1950, cuando las tensiones de la Guerra Fría aseguraban para el hongo atómico una presencia permanente dentro de la imaginación colectiva.

Como en el ’83, la idea de la humanidad a punto de perecer por completo volvió a anidar de manera generalizada, con una gran diferencia: que esta ocasión no fue el pánico sino el cinismo el que permeó en la mayoría de las discusiones sobre el tema. Sobre la facilidad con que el entorno digital ha favorecido la proliferación del humor negro se han escrito cientos páginas. Para casi nadie es desconocido el hecho de que los millennials tardíos y los integrantes de la generación Z, es decir, la gente nacida en los noventa o los primeros años del siglo XXI, es proclive a los chistes sobre ingerir sustancias letales, hacer la suicidación o recibir una enfermedad fulminante para fallecer.

Las discusiones mantenidas durante los últimos cuatro años sobre el calentamiento global han favorecido, también, la aparición de toda una subcultura basada en hacer del apocalipsis un espectáculo risible. Esto, en cierta forma, parecería hablar de un estado en que el colapso civilizatorio se convierte en evidente a la par que resulta también inconcebible. Todos los días recibimos información sobre hechos como los incendios generalizados en Australia o la inundación que mantuvo a Venecia casi seis meses bajo el agua, con referencias también a la normalización de las políticas de ultraderecha y de figuras como Donald Trump, cuya presencia en la Casa Blanca habría resultado hace diez años un espectáculo risible apenas apto para un episodio en South Park.

Lo que llamábamos ‘normalidad’ en el capitalismo tardío previo a la burbuja financiera de 2008 y que no era otra cosa que la razón neoliberal impuesta como hegemonía tras el colapso soviético en 1991. Una normalidad que se desvaneció para siempre y de pronto nos encontramos con que, como en las peores distopías de Alan Moore, hay ‘campos de refugiados’ que en realidad son de concentración, y que la condición racial puede ser suficiente para que te conviertas en blanco de la policía. A esto hay que sumar también el colapso de las narrativas de inclusión en torno a las minorías LGBT+ y el descrédito de un amplio sector de la población a reconocer que existe un calentamiento global que es consecuencia de la acción humana, o incluso el resurgimiento de enfermedades erradicadas como consecuencia de creer que la vacunación produce autismo.

Resulta surrealista observar estas realidades desde la comodidad de quien se puede permitir estar en Twitter, una red social a la que se a menudo se le califica de elitista y que, para poder utilizarse, necesita por lo menos que se cuente con un acceso regular a internet. La condición misma para la comedia, es el absurdo, de modo que ver el mundo morir desde atrás de una pantalla, mientras se degusta una cerveza bien fría, puede resultar verdaderamente hilarante. Se habla de un día cero en el que no habrá agua en nuestras ciudades, pero hoy tengo mi pilsner helada y también hoy, si quiero, si me siento aburrido o si simplemente solo deseo escapar de la rutina que me mantiene alienado en este mundo absurdo que no se decide a acabar, puedo decir al demonio todo y manejar seis horas y media a Ixtapa-Zihuatanejo donde una alberca, incluso un jacuzzi, podría estarme esperando con agua limpísima y relajante, lejos de toda posibilidad de un día cero.

Hacia 2009, el filósofo esloveno Slavoj Žižek dijo en un video que era más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo como sistema. La década siguiente pareció darle la razón con el plus de que ese fin de la humanidad, bajo una lógica de capitalismo tardío, está resultando ser algo muy divertido. La revolución, decían esos punks de genealogía situacionista, no se va a televisar. El apocalipsis, por otro lado, no solo se televisará sino que, además, será con toda probabilidad el programa con más rating de la historia.