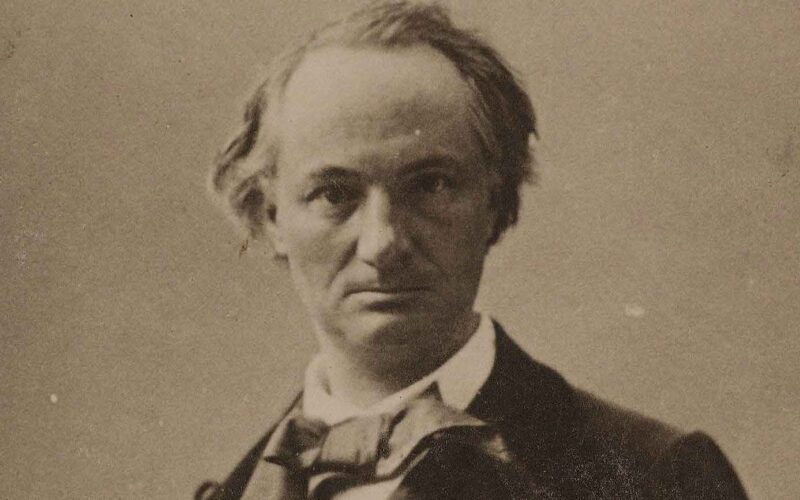

Leer a Baudelaire es leer al mal, y no a cualquier mal, al mal con ambigüedad, un mal sinuoso. Sin embargo, ese es un lugar común. La imagen del poeta parisino constatando las dentelladas de la industrialización con un vaso de ajenjo, una pipa y una prostituta bizca junto a él, ha sido explotada, vendida y referida hasta el cansancio. Todos saben que al autor le gustaba escandalizar. También es conocidísimo su rechazo a la moralidad burguesa, esa pionera incursión suya en el ejercicio de Épater le bourgeois (que significa, literalmente sacudir a la burguesía),tan propio de los simbolistas, sus compañeros de generación.

Más que enumerar sus problemáticas vitales o remarcar el parteaguas que supuso su trabajo para la poesía universal, sería conveniente indagar en los vericuetos de su alma atormentada, esos que lo condujeron a vivir y trabajar en una tensión casi perfecta entre lo bueno y lo malo, lo diestro y lo siniestro, la luz y la oscuridad. Nacido el 09 de abril de 1821, Charles Baudelaire habitó desde siempre una forma muy particular de rebeldía. Criado por su madre y el segundo marido de esta, un general con quien nunca se llevó nada bien, el poeta francés aprendió desde joven que en la familia burguesa convencional había muy pocas posibilidades para el desarrollo personal. Esto lo llevó a incurrir en diversas formas de indisciplina que finalmente, obligaron a su padrastro a embarcarlo contra su voluntad en un barco mercante con destino a Calcuta.

Un espíritu menos incisivo, alguien más convencional, más apocado, habría aceptado sin rechistar el castigo impuesto y habría llegado hasta Calcuta para luego regresar transformado en un hombre nuevo, más responsable, más sólido. No es este el caso de Baudelaire, quien veía en el castigo paterno un sinsentido al que había que aprovechar como fuente de aventuras, aunque sin tomarlo demasiado en serio. Esto llevó a Baudelaire a desembarcar mucho antes de llegar a su destino y regresar de inmediato a París, en donde, lejos de volver al yugo de su padrastro, determinó dedicarse a la bohemia y frecuentó los prostíbulos y los bajos fondos para escapar del horroroso tedio en que, para él, se encontraba sumergida la vida convencional.

Sus aventuras prostibularias le dieron un generoso acceso a la miseria de la vida humana. No llevaba ni un año vuelto en París, cuando el futuro poeta ya se había amancebado con una prostituta coja de la que terminó por contraer la sífilis. En adelante, sus relaciones seguirían el mismo camino. Haciéndose acompañar por ajenjo, opio y literatura, el autor francés nos legó algunas de las páginas más exquisitas, no solo por su calidad estética, sino por la ruptura y vocación sacrílega que muestran, al intentar realizar una síntesis entre lo alto y lo bajo, lo bello y lo feo.

En el terreno ideológico, se dice que el XIX fue un siglo que nació bajo la figura de Hegel. En política, eso es evidente, basta con hojear a Marx, pero, ¿en literatura? En este campo particular, la evidencia de esta afirmación, aunque solo de manera tangencial, podría ser nuestro Baudelaire. No existe evidencia de que Baudelaire haya leído al pensador alemán y, personalmente, lo dudo mucho. No eran esas las lecturas que frecuentaba el dandy parisino; se le daban mucho mejor Poe, De Quincy. Sin embargo, eso no lo excluye, por decirlo de alguna manera, de la posibilidad de haber percibido esa necesidad dialéctica de la que tanto hablaba el alemán y de trasladarla al terreno de la literatura, aunque no desde una óptica social, como en el caso de Marx, sino desde una mirada moral e individualista. Hizo entonces Baudelaire en su obra un ejercicio dialéctico donde la tensión entre el bien y el mal se vuelve un ejercicio constante, casi religioso.

Sería ingenuo, por supuesto, acusar a Baudelaire, poeta maldito según los cánones de Verlaine, de ser un predicador del vicio. Hubo, ciertamente, predicadores activos del vicio en el XIX. Desde Algernon Swinburne, hasta el genial Isidore Ducasse, pasando por el primer Huysmans, muchos fueron los que elogiaron al mal y entonaron vítores para las huestes infernales. Baudelaire, fue más allá. Su objetivo no es solo espantar o provocar, sino generar un movimiento hacia delante, sacudir la conciencia burguesa, que le provocaba odio. Escapar del tedio. Eso era lo que quería el francés mientras escribía en buhardillas, achacoso por la sífilis, versos tan poderosos como ese que dice:

Pero, entre los chacales, las panteras, los podencos,

Los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes,

Los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes

En la jaula infame de nuestros vicios,

¡Hay uno más feo, más malo, más inmundo!

Si bien no produce grandes gestos, ni grandes gritos,

Haría complacido de la tierra un despojo

Y en un bostezo tragaríase el mundo:

¡Es el Tedio! -los ojos preñados de involuntario llanto,

Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa,

Tú conoces, lector, este monstruo delicado,

-Hipócrita lector, -mi semejante, -¡mi hermano!

Una vez en el vicio, el poeta se descubre aún como un ser intranquilo, busca seguir más allá, busca iluminarse, abarcar la vida… y muere. Baudelaire falleció en 1867, a los 46 años de edad. En vida, fue un hombre sensible, en un sentido histórico, que aprendió a sumergirse en la dirección que tomaba el pensamiento de su siglo. También fue un hombre impaciente, pero no por morir, sino por vivir de una forma más intensa, de la más intensa forma posible. Le tocó una época de cambios y contradicciones, la modernidad se imponía poco a poco, y al autor no le quedó de otra que enunciar sus contradicciones, desde esa trinchera tan suya que siempre fue la poesía.

Como su admirado Poe, Baudelaire fue innovador. No quería anquilosarse, ni convertirse en un fósil. Su vocación no era de piedra, sino de fuego, de flecha. De poco sirve homenajearlo sin seguir su ejemplo de ruptura, su capacidad vital, su valentía. Esa desesperación llena de fiebre, que lo llevó a batirse en duelo con la muerte, hasta ganar.